«Русской бури путь зловещ и долог…» *

Более ста лет прошло со времени начала российской смуты, когда Октябрьский вихрь расколол соплеменников на «своих» и «чужих», разметав по свету прежнюю Россию. Жесточайшая трагедия начала ХХ века принесла много страданий российскому народу: сотни тысяч беженцев покидали родные берега.

Помню горечь соленого ветра,

Перегруженный крен корабля;

Полосою синего фетра

Уходила в тумане земля;

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,

Ни протянутых к берегу рук, –

Тишина переполненных палуб

Напряглась, как натянутый лук,

Напряглась и такою осталась

Тетива наших душ навсегда.

Черной пропастью мне показалась

За бортом голубая вода, –

прощался с Родиной один из лучших поэтов русского зарубежья Николай Туроверов.

Криком души по сей день звучат строки свидетеля тех «лихих годов» Максимилиана Волошина:

Сколько понадобилось лжи

В эти проклятые годы,

Чтоб разъярить и поднять на ножи

Армии, классы, народы.

Размышляя над российским безумием, в котором не было ни безусловно правых, ни безусловно виноватых, в 1919 году М. Волошин пытался разобраться в случившемся:

И там, и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

«Кто не за нас — тот против нас.

Нет безразличных: правда с нами».

А я стою один меж них

*Строка из стихотворения Е.Даль.

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других.

Русский писатель Иван Сергеевич Шмелёв горестно вопрошал: «Новые творцы жизни, откуда вы?! С легкостью безоглядной расточили собранное народом русским! Осквернили гроба святых и чуждый вам прах благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена-лики… Самое имя взяли, пустили по миру, безымянной, родства не помнящей. Эх, Россия! соблазнили Тебя — какими чарами? споили каким вином?! …Жестокие из властителей, когда-либо на земле бывших, посягнули на величайшее: душу убили великого народа! Гордые вожди масс, воссядете вы на костях их с убийцами и ворами и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями мертвых».

Проходят годы, десятилетия… А мы по сей день в поисках виновников российской катастрофы, и сегодня ищем ответы на вопросы, какими задавался писатель Г.Д. Гребенщиков: «…Почему случилась такая крутая перемена в душе русского народа, который в самом деле частью осатанел и из мирного, воспетого русскими писателями богоискателя превратился в убийцу боевых офицеров, в вешателя ни в чем не повинных священнослужителей? Почему он не осудил кровавую расправу над Божьим Помазанником – своим Государем и его семьёй? И не подал осуждающего голоса, даже будто сочувствовал совершённому злодеянию?!» Правомерен, думается, и сегодня, вопрос: если революция совершалась под лозунгами: «кто был ничем – тот станет всем», «было вашим – стало нашим», – разве победители справедливее и благороднее побеждённых? Задумаемся, к какому финалу привела кровавая бойня, если рухнула сильнейшая по тем временам держава?! Глядя на события издалека, всё отчётливее начинаем понимать, как непоправимо много в двадцатые годы потеряла Россия: мощный интеллектуальный потенциал, цвет страны оказался «там»! А если такова цена победы большевиков, кто же более всего виновен в российской трагедии?

И сорок лет спустя мы спорим,

Кто виноват и почему.

Так, в страшный час над Чёрным морем

Россия рухнула во тьму…

…И начался героев — нищих

Голгофский путь и торжество,

Непримиримость все простивших,

Не позабывших ничего. –

размышлял о причинах и финале русского раскола поэт Г.В. Иванов. Дискуссии и споры продолжаются доныне. Если же возникают подобные вопросы, значит (и в этом трагедия!) противостояние продолжается!

Пожар Гражданской войны прошёл лавиной через жизни миллионов русских людей. «Мы, как большая котловина, в которую случайно нас захлестнула стихийная волна революции – писала Е. Грот. – Волна отхлынула, оставив нас оторванными, абсолютно отделенными от общей массы родной реки…» В результате раскола более 2 000 000 граждан России (точное количество неизвестно), представители всех классов и сословий, вынуждены были покинуть Родину.

Но не все наши соотечественники сразу нашли пристанище у чужих порогов. Так, некоторые из усть-каменогорцев оказались на полуобитаемом филиппинском острове в Тихом океане Тубабао. Наши на ТУБАБАО! Странно звучит и непонятно! Но как же такое могло случиться?

Елена Огнева: «Он для нас как »голубь мира»»!

Как всё-таки тесен мир! Кто бы подумал, что имя одного лишь человека – нашей соотечественницы Таисии Анатольевны Баженовой – сможет объединить столько людей из разных континентов, стран и городов: США (Сан-Франциско, Сент-Луис), Австралия (Сидней), Россия (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Барнаул, Омск), Казахстан (Усть-Каменогорск), Китай, (Харбин) и др. Случайно ли всё это?

Вот и ещё счастливый эпизод в нашем поиске… Летом 2023 года я получила письмо из Барнаула от заместителя директора по научной работе Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, члена Союза кинематографистов РФ Е.В. Огневой*. Она сообщила, что может выслать интересные сведения и новые фотографии Таисии Анатольевны Баженовой и её родственников. А на многочисленные мои вопросы, откуда она почерпнула новые данные, Елена Владимировна ответила: «Есть у меня добрый знакомый, который проживает в Сиднее (Австралия). Он — русский, покинул страну в начале 1990-х. Этот человек с глубоким уважением относится к книге и русской литературе. Алексей Лингардович Изосимов – необычный человек! С другого континента он возвращает в Россию книги русских авторов. Далеко не у каждого есть такое трепетное отношение к бумажной книге… Алексей Лингардович сам написал на адрес нашего музея и рассказал об имеющейся у него книге поэтессы-эмигрантки Марианны Колосовой »Армия песен». Так завязалась наша переписка. Теперь мы постоянно на связи». Алексей Лингардович рассказал Елене Владимирове о Кире Дмитриевне Татариновой, родственнице нашей землячки, рождённой в Зайсане, поэтессы и журналистки из Сан-Франциско, дочери казачьего полковника Таисии Баженовой, и помог в общении с ней. Кира Дмитриевна живёт в Сиднее, она в преклонном возрасте, очень интересуется своей родословной. «На этой почве мы и сошлись, – продолжает Елена Владимировна. – Я знала, что есть человек, который

*Огнева Елена Владимировна – заместитель директора по научной работе ГМИЛИКА (Барнаул). Автор научных концепций музейных выставок и экспозиций, а также филиалов ГМИЛИКА, мемориальных музеев: Р. Рождественского, В. Золотухина, Е. Савиновой. Автор статей и книг по истории культуры Алтайского края. Составитель и соавтор серии разных музейных изданий по истории кино.

живёт этой темой, и сразу решила Вас найти. Благо, Вы быстро откликнулись.

Поэтому и радость от находки ценного архива К.Д. Татариновой умножилась на два… И для меня это профессиональное и человеческое счастье! Он для нас как »голубь мира»!»

Действительно, Алексей Лингардович сделал для нас невозможное: знакомясь с архивом К.Д. Татариновой, он сфотографировал и выслал более 200 материалов: фотографий, статей Баженовой из зарубежных газет и журналов («Врата Шанхая», «Русская Жизнь», «Сибирский Казак», вып. 2, Харбин. 1941), родословную её деда, усть-каменогорского рыбопромышленника и городского старосты И.В. Подойникова и его потомков, новые, неведомые нам стихи поэтессы, что пополнили музейный фонд нашей соотечественницы, сформированный в Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее Усть-Каменогорска. Удивительно скромный человек, А.Л. Изосимов не стал нам рассказывать подробности о своей жизни, просил даже не упоминать своего имени, – он человек дела, которому важен результат действий, – и за это мы ему благодарны.

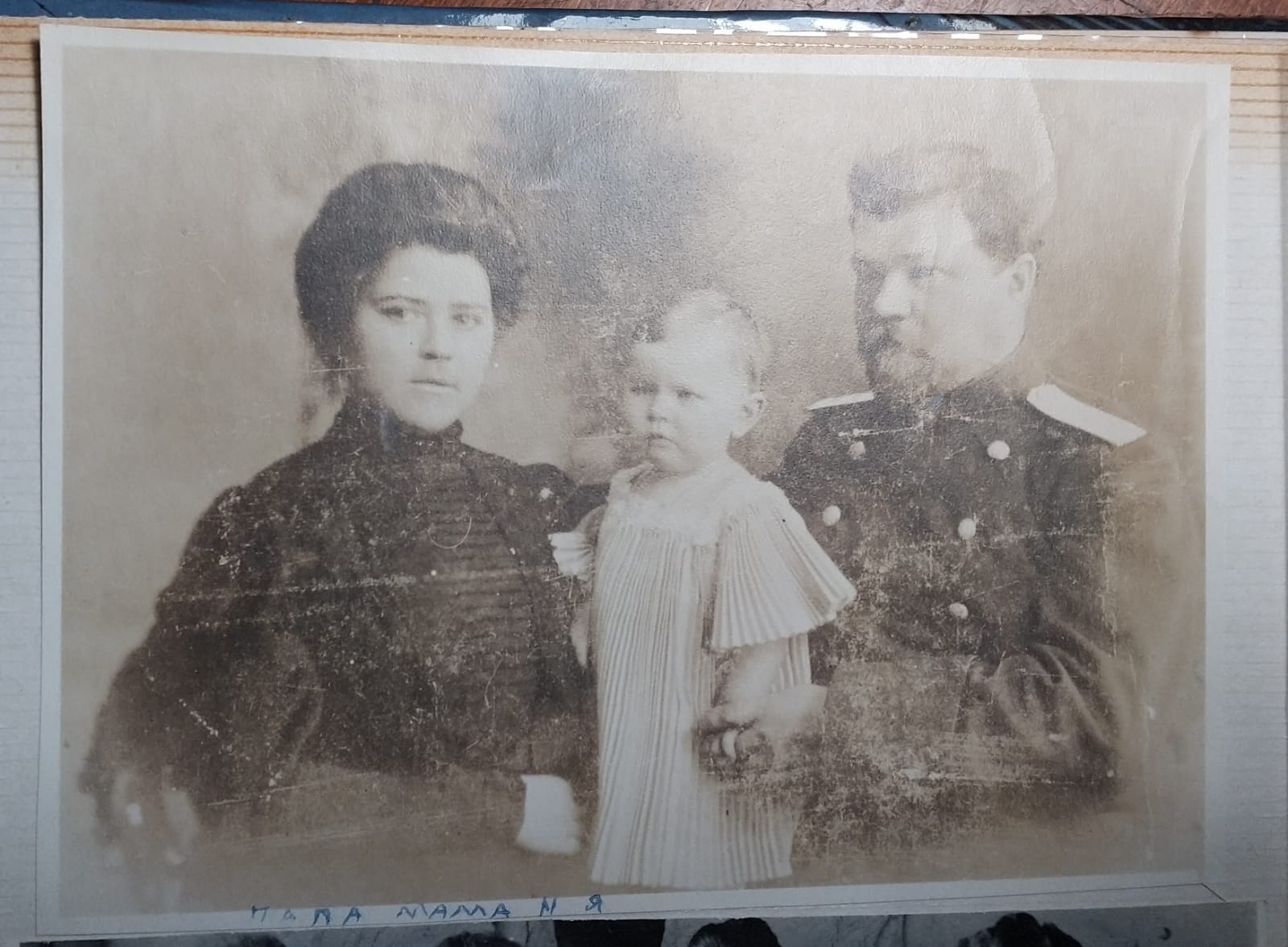

1.Зоя Ивановна, Муза, Яков Степанович Кочешевы

Из переписки с Еленой Владимировной также следовало, что двоюродная племянница Баженовой – Кира Дмитриевна Татаринова – является внучкой Зои Ивановны (Подойниковой) Осиповой (1886, Семипалатинск – 1960, Сан-Франциско), в первом браке Кочешевой, родной сестры матери Таисии Баженовой – Евдокии Ивановны. В 1904 году Зоя Ивановна вышла замуж за военного врача Кочешева Якова Степановича*, но скоро овдовела, оставшись с малолетней дочерью Музой и в ожидании второго ребёнка, сына Якова, родившегося в следующем году в Усть-Каменогорске. Потом она вторично вышла замуж также за человека военного Владимира Никитича Осипова**.

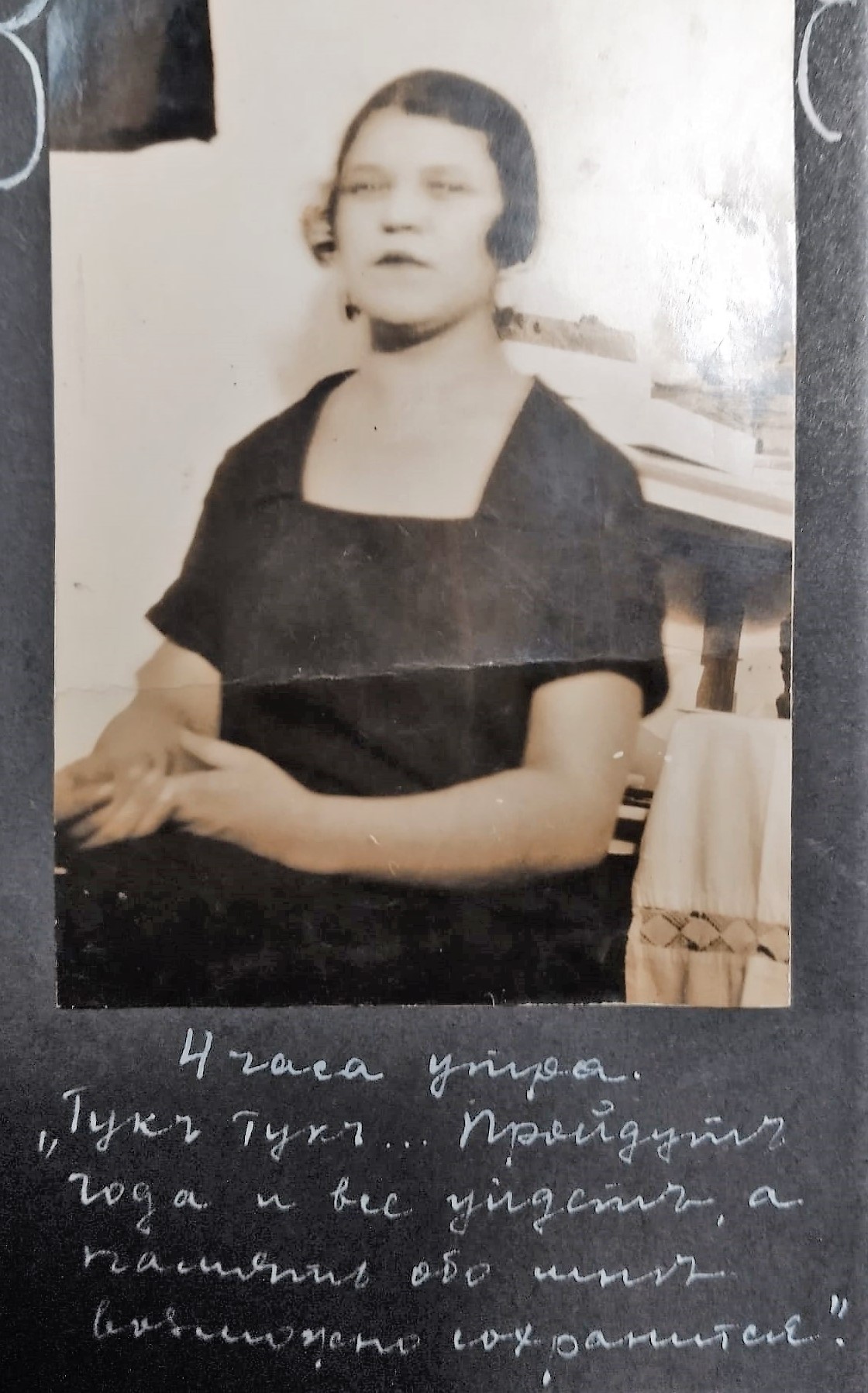

2.Муза Кроткова. нач. 1960-х.

Дочь Зои Ивановны Муза (Кочешева) Кроткова (1905-1980), мать Киры Дмитриевны Татариновой, тоже родилась в Усть-Каменогорске. В период Гражданской войны, почти детьми, Муза с братом Яковом (15 и 13 лет) самостоятельно, хотя и с большими трудностями, с военными эшелонами добирались до Харбина. Из-за ошибки в документе на одной из станций их высадили из поезда по причине неправильного указания населенного пункта – «Пограничный/ая». Три дня они сидели на железнодорожной платформе, охраняя имущество. Когда подходил очередной состав, девочка металась вдоль поезда в надежде встретить кого-либо из знакомых военных, кто бы помог детям в беде. Наконец, встретили знакомого офицера, который помог им продолжить путь до Харбина.

*Кочешев Яков Степанович (1872–1906), лекарь, коллежский асессор, врач для ком. 6 разряда Окр. В.-М. Упр., Омск. Был военным врачом в Семиречье. В Джаркенте, мл. врач 3-го Западно-Сибирского линейного батальона. Степень лекаря получил в 1895 г., на 1896 г. в 3-м ЗСЛБ. На 1899 г. – врач для командировок VI разряда окружного военно-медицинского управления в г. Омске. На 1900-1901 гг. в той же должности и там же, в Омске. В 1901-1905 гг. – коллежский асессор, а в 1905–1906 гг. – надворный советник в Омске. Высочайшим приказом о гражданских чинах по военному ведомству 5 октября 1904 г. «за отличие в делах против японцев» старший врач 7-го пехотного Сибирского Красноярского полка Я. Кочешев командующим 1-й Маньчжурской армией был пожалован орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами.

**Осипов Владимир Никитич (1872-1954), полковник СКВ, 3-й отдел. 05.09. 1916 – произведён в войсковые старшины. Художник, ученик И. Шишкина. Жил в Шанхае. В 1950 г. уехал в Сан-Франциско.

Кира Дмитриевна Татаринова рассказала, что Кочешевы и Баженовы в эмиграции много общались, и даже некоторое время в Харбине жили в одном доме (всего 7 человек). По воспоминаниям Киры Дмитриевны, — об этом со слов К.Д. Татариновой написала нам Е.В. Огнева, – мама Таисии, Евдокия Ивановна, «взяла с собой в путь швейную машину Зингер (на ней были портреты императорской четы, машинка до сих пор «жива»). Таисия Баженова, Муза и еще 3 девочки занимались шитьем и вышиванием бисером, чтобы заработать себе на жизнь (приходилось сидеть за работой и ночами, т.к. выполняли заказы к точно указанным срокам). Одна из таких кофточек до сих пор хранится у Киры Дмитриевны».

3. Кира Кроткова — Татаринова

Муза была младше Таи на шесть лет. По воспоминаниям К.Д. Татариновой, её мама славилась умением предвидеть и предчувствовать. В семье смеялись: просили ее вслух не высказываться. Е.В. Огнева также сообщила, что Кира Дмитриевна знает о Таисии Баженовой, в основном, со слов своей матери, и что в 1975 году «Кира Дмитриевна ездила в Сан-Франциско и познакомилась лично с Т.А. Баженовой, но после этой встречи вскоре Таисия Анатольевна ушла из жизни».

4. Татариновы Пётр Сергеевич и Кира Дмитриевна

«Подлинно русские люди…»

О Кире Дмитриевне (Кротковой) (1934 г.р.), дочери Дмитрия Константиновича Кроткова, адъютанта генерал-лейтенанта Ф.Л. Глебова, и её муже Петре Сергеевиче* (1932-2020) Татариновых нужно сказать особо. Это был удивительный союз единомышленников! Татариновы являлись одними из основателей Русского Исторического Общества в Австралии (1999), Пётр Сергеевич много лет был его Председателем. Общество внесло большой вклад в дело сохранения русских культурных традиций эмигрантов пятого континента.

Некоторые сведения о Татариновых мы почерпнули из Интернета, а также из рассказа Киры Дмитриевны, переданного нам Алексеем Лингардовичем посредством Елены Владимировны, а позднее уже из личной беседы и переписки с ней. Выходцы из белоэмигрантских семей, Татариновы, казалось бы, с самого рождения шли рядом. Многое их связывало: отцы служили на кораблях одной флотилии, оба потом оказались в Корее, а после ушли в Китай. Там, в Шанхае,

*Татаринов Пётр Сергеевич (1932, Шанхай – 2020, Сидней) жил в Шанхае, Сайгоне, во Франции, в 1951 г. приехал в Австралию. Работал в банке. Один из основателей Русского Исторического Общества в Австралии (1999). Председатель Общества.

**Строка из стихотворения Л. Хаиндровой, поэтессы первой волны русской эмиграции, жившей в г. Харбине.

родились Кира и Пётр. Некоторый период дети учились в одной школе и даже прозвища у них были одинаковыми, хотя они не знали друг друга. Наскитавшись по разным странам, молодые люди почти одновременно оказались в Австралии. Здесь и познакомились в организации Свято-Владимирской молодежи, которая была создана в середине 50-х годов, а в 1961 году поженились.

Несмотря на то, что Татариновы родились не в России и относятся к младшему поколению эмигрантов, выросшему, «не зная запаха земли родимой», история Отечества и судьбы родных никогда не переставали их волновать, и объединяла их трепетная любовь к своим русским корням. В интервью Сергею Виноградову, на вопрос «как они пронесли свою русскость сквозь столько лет?», Кира Дмитриевна ответила: «Мы с раннего детства знали, что мы русские и другими не можем быть, и гордились этим. За годы моей жизни к России было разное отношение, в том числе негативное. Одно время в разных странах слово «русский» было синонимом коммуниста. Но мне в голову не приходило скрывать свою национальность. Помню, как еще в школьные годы во дворе спросят: ты откуда? Я вытягиваюсь, кулаки сжаты, в глазах огонь: «Я — русская». Дескать, попробуйте что-то сказать против нас»». В статье «Памяти Петра Сергеевича Татаринова» (газета «Единение», Сидней, 21октября 2020 г.) Игорь Владимирович Домнин, заместитель директора по вопросам культурно-исторического наследия Дома русского зарубежья им. Солженицына, писал: «Генерацию русских эмигрантов… отличает удивительное свойство. Ее представители, появившись на свет уже за границей, постоянно находясь в иностранной среде, от родителей, дедушек и бабушек, пастырей и учителей получили такой мощный национальный импульс, что с детства ощущали себя только русскими. Их душа искала и требовала во всем русского уклада, традиции, культуры. Их почти не затронул вирус ассимиляции, что стало уже естественным и нормальным применительно к их детям, внукам и правнукам». Действительно, в период русского рассеяния возникает чисто русский феномен – создание своеобразной «островной» цивилизации, разбросанной по странам и континентам, где создаются свои духовные центры, призванные сохранить русский язык и русскую культуру и хотя бы часть сокровищ, духовных и культурных, которые были так безоглядно уничтожены, утрачены и выброшены за «ненадобностью» во времена красного террора.

Много лет Муза Кочешева, а потом и дочь Кира, собирали и хранили всё, что связано с Родиной: фотоальбомы, письма, вырезки из разных газет, журналы, редкие вещи, – всё это было дорого Кире как память о Родине предков. Много в архиве Татариновых фотографий и интересных материалов о Т.А. Баженовой. К. Татаринова, например, сохранила её фотографии, письма, стихи, статьи, извещения о смерти Баженовой и её мужа, полковника А.С. Постникова.

А это послание из прошлого, высланное Кирой Дмитриевной, – неизвестное нам стихотворение Т.А. Баженовой c пометкой: «Возможно, напечатано в Шанхайских “Вратах”».

Об одном выстреле

Расстреляли в морозную ночь не меня,

Не меня, побледневшую, вывели грубо;

И солдат, за спиною винтовкой гремя,

Сплюнул в снег, на сугроб. Сквозь зубы…

Грузовик заведённым мотором дрожал,

Снег скрипел, и огнём осветило стену.

И не мне, а тебе комиссар закричал:

— Становись, офицер, умирай за измену!..

Не бледнеть, не дрожать, умереть бы днём! –

Днём не страшно, и ярко сияет солнце.

Выстрел в лоб, наповал. Ты упал в снег лицом.

Комиссар скривил рот: — Дождался японцев!

Это было давно. И другие совсем

Глаза на меня с любовью взглянули.

Но с тех пор взгляд мой слеп, и мой голос нем:

Был по мне этот выстрел, во мне эта пуля.

Сан-Франциско. 1934

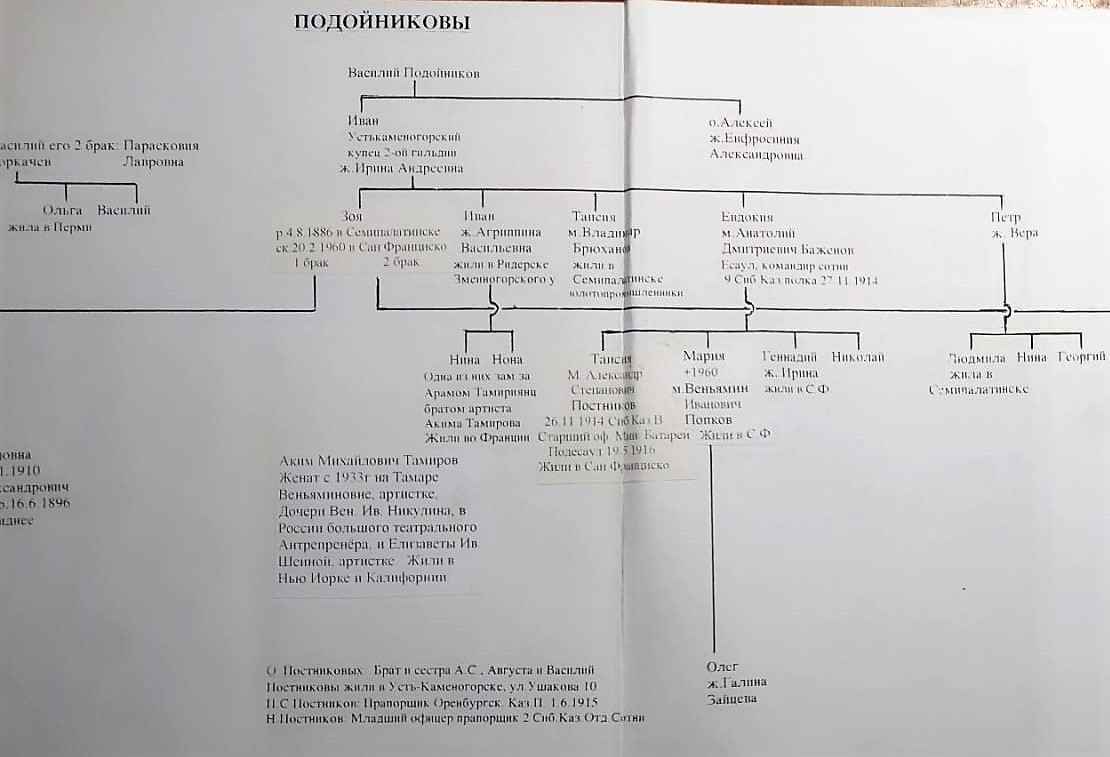

Кира Дмитриевна также создала обширное генеалогическое древо, в котором множество ветвей брали начало в Усть-Каменогорске. Вот небольшой фрагмент древа – кропотливого труда, касающийся ближайшего родства Таисии Баженовой. Эта родословная теперь для меня – великое подспорье в работе над попыткой восстановить биографию соотечественницы.

Татариновы, посвятившие себя делу сохранения русского языка и культуры, были всегда в центре событий сообщества русских эмигрантов, будь то организация русских праздников, концертов, Дней русской культуры. В1960-е годы Пётр Сергеевич организовал русский хор в Сиднее, который в 1973 году выступал на сцене «Опера Хаус». В 1994 году группой единомышленников, в которую входили Татариновы, был основан прекрасный журнал «Австралиада», и создано Русское историческое общество в Австралии. Единомышленники общества за четверть века собрали и сохранили большой объем архивного материала. В 1999 году Татариновы вместе с группой авторов выпустили книгу «Русские в Стратфилде», где осветили жизнь русской общины за прошедшие 50 лет. За время работы в Историческом обществе ими были выпущены 23 книги и брошюры.

Супруги Татариновы, обладая несомненным художественным даром, почти к каждому празднику Воскресения Христова расписывали десятки пасхальных яиц, имеющих истинно художественную ценность. В конце 2011 года президент России Дмитрий Медведев в День народного единства в Нижнем Новгороде наградил орденом Дружбы и медалью Пушкина несколько активных зарубежных общественных деятелей, участвующих в налаживании добрых отношений с Россией. Среди них был и П.С. Татаринов. Пётр Сергеевич по этому поводу сказал: «Да, я считаю, что этот орден Дружбы – знаком уважения и признания русской общины Австралии. Орден в большой степени принадлежит и моей жене Кире, мы всегда работали вместе. Были раньше награды и грамоты от Синодального комитета, Совета Соотечественников и орден Св. Анны второй степени от Великой княгини Марии Владимировны», – отметил в статье «Волонтёрский труд семьи Татариновых» В. Кузьмин*.

7. Д.А. Медведев награждает П.С. Татаринова орденом Дружбы. Нижний Новгород

Писатель, публицист, журналист и исследователь Русской эмиграции в Австралии, Л.Л. Ларкина (http://australianlampada.com/article/istor/istor_5215.html), писала, что Татариновы трепетно относятся ко всему русскому и имеют дома великолепные коллекции, связанные с Россией. В их семейном архиве «хранятся уникальные предметы, например, пасхальное яйцо, принадлежавшее Колчаку».

В 2018 году состоялась передача реликвий, памятных предметов, документов из собрания Общества Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве, призванного собирать, хранить и продвигать наследие русской эмиграции. Коллекция Татариновых сразу нашла свое место в постоянной экспозиции музея.

«В мае 2019 года Петр и Кира прилетели на торжественное открытие Музея русского зарубежья и прожили у нас в Доме почти две недели, — сообщает И.В. Домнин*. — Едва ли не каждый день они ходили по музейным залам, изучая экспозицию и радуясь тому, что дожили до воплощения мечты всей эмиграции — иметь такой центр в столице России. Гордились тем, что вещи, собранные их Обществом, могут увидеть тысячи посетителей». Однако много бесценных материалов осталось в архиве Киры Дмитриевны, но её возраст, к сожалению, не позволяет его разобрать.

Пётр Сергеевич Татаринов ушёл из жизни 15 октября 2020 года. Он тяжело болел, мужественно боролся за жизнь, но уход был неизбежен. В связи с его кончиной руководство и сотрудники Дома русского зарубежья выразили глубокие соболезнования супруге, дочери и внукам. «Его имя и образ сохранятся в сердцах всех знавших этого подлинно русского человека, чья жизнь волей судьбы прошла на столь дальних от Отечества берегах. Навсегда его имя останется и в Доме русского зарубежья, с которым он был крепко связан дружбой и делом!» — писал И.В. Домнин. Такова краткая история Киры и Петра Татариновых, достойно прошедших свой нелегкий русский путь.

«Струи золотого дождя…»

Но вернёмся к нашей переписке с Е.В. Огневой. «Сегодня спать можете не ложиться, — шутит Елена Владимировна, — будем принимать материалы из Сиднея!»

*Кузьмин Владимир (р. 1952 г.) – редактор газеты «Единение» (Сидней) с 2006 года. Активно участвует в жизни русской диаспоры Австралии.

**Домнин Игорь Владимирович (р. 1960) – заместитель редактора «Российского военного сборника», полковник запаса. Ст. научный сотрудник Московского Военного ун-та. С 2003 г. один из ведущих сотрудников Дома Русского Зарубежья им. А. Солженицина, помощник директора. Автор-составитель, редактор свыше 30 книг. Член Союза писателей России.

В следующем письме она сообщает, что условилась «связаться с Алексеем Лингардовичем на следующей неделе. Со своей стороны, я зафиксирую все факты, которые удастся узнать».

«Да, – думалось мне тогда, – Алексей Лингардович делает великое дело! Дай Бог ему сил и здоровья! А сколько времени и сил потратила Елена Владимировна на то, чтобы принимать, анализировать и отправлять мне материалы!»

И, конечно же, я засыпала Елену Владимировну вопросами, к примеру: «С чего же начался разговор с Алексеем Лингардовичем о Баженовой? – спросила в следующем письме. – Уж извините, но многое хочется знать! Я же обещала приставать с вопросами!»

Благодаря неоценимой помощи Елены Владимировны, подвижнической деятельности Алексея Лингардовича, несмотря на их большую загруженность на работе, мы узнали некоторые неизвестные нам ранее подробности о жизни Т.А. Баженовой. Разрешился, например, очень важный вопрос о тех самых «чтимом деде и бабушке из Согринских крестьянок»*, предках Таисии Баженовой, живших в Усть- Каменогорске. И благодаря совместному поиску, открылось вот что: оказывается, Евдокия Ивановна Подойникова, мама Таисии, – дочь усть-каменогорского купца второй гильдии, рыбопромышленника Ивана Васильевича Подойникова. А «бабушку из Согринских крестьянок» зовут Ирина Андреевна.

В результате, нам уже не составляло большого труда узнать кое-что о них из хранящихся в нашем музее документов и где, согласно «Плану приусадебных участков Усть-Каменогорска», что демонстрируется в экспозиции музея, находился дом Подойниковых. А он, как оказалось, жив по сей день и находится на улице Крылова! Сюда приезжала Тая на каникулы к бабушке и дедушке…

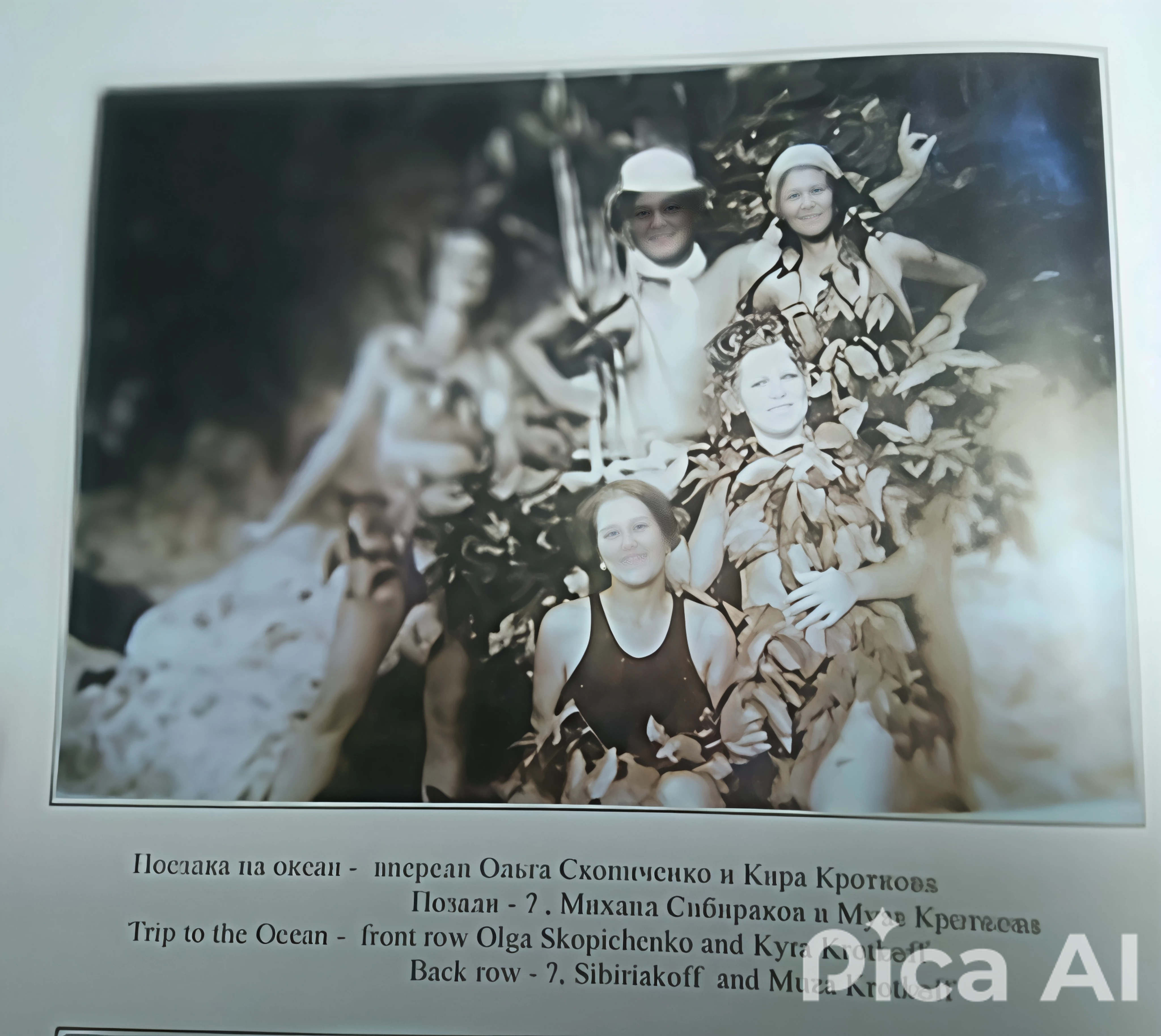

8.Поездка на океан-picaai

А письма из Барнаула следовали одно за другим. Так, 10 августа Елена Владимировна пишет: «Ольга Михайловна, можете не ложиться спать. Сейчас общаюсь с Алексеем Лингардовичем, он новую партию материалов для нас готовит…»

В следующее послании сообщается: «Я сейчас скачиваю с телефона больше 60 фото… Алексей мне всегда в таких случаях предупредительно пишет: “Готовьте валидол!”».

И вновь Е.В. Огнева. Время: 21.21: «Сейчас начну отправлять материалы. Сама уже захлебнулась от этих струй золотого дождя!»

А в это время с Кирой Дмитриевной случилась беда: она упала в саду и повредила ногу. Тревожная мысль сразу же пришла в голову: «Случайно ли всё это?» О плохом думать не хотелось! Некоторое время Кира Дмитриевна пролежала в больнице и вскоре вернулась домой!

Одиннадцатое августа, время: 20.56. От Елены Владимировны очередное послание: «Алексей мне шлёт депеши непрерывно, еле успеваю осмысливать. Для Вас это будет большая радость…»

*Строка из стихотворения Т. Баженовой «Не о березке», из которого стало ясно, что «Согра, Маралы, клубника…» – это о наше крае, и автор их – Таисия Баженова из Сан-Франциско – наша землячка. Тогда и начался поиск о поэтессе и журналистке, о чём я написала в книге «Мы Родину иконой пронесли».

Так мы работали… Дивлюсь близкому по духу человеку – Елене Владимировне Огневой! Надо, наверное, быть настоящим увлеченным краеведом, чтобы уметь радоваться находкам коллеги и столько времени посвятить поиску новых сведений для почти незнакомого сотрудника другого государства. Нет, музейный сотрудник — это не просто профессия! Пусть не прозвучит высокопарно, но краеведом нужно родиться!»

«Лампаду памяти зажжём…» *

Девятого июля, к моей радости, наконец-то пришло сердечное письмо из Сиднея от Киры Дмитриевны Татариновой. Наш посредник Алексей Лингардович посодействовал тому, чтобы мы списались. «Уважаемая Ольга Михайловна! — писала Кира Дмитриевна. — Мне было очень приятно познакомиться и установить контакт с Вами. Несколько лет тому назад я пыталась найти стихи тёти Таисии, те, которые были изданы. К сожалению, в издательстве не нашлось их, а младшее поколение уже не знало. Я думала, что все потеряно, что я опоздала с поисками, и тут неожиданно оказались Вы. Я Вам очень благодарна за то, что Вы оценили и нашли нужным издать книгу о Таисии Баженовой. Для меня все родные как бы снова ожили, и Усть-Каменогорск приблизился ко мне и не остался в далеком прошлом. С наилучшими пожеланиями, Кира Татаринова». К письму было приложено стихотворение О.А. Скопиченко:

В ПУТИ

Мы снова ночью темной, грозной,

Следим за светом маяка

И снова в книге Божьей звездной,

О нас написана строка.

По синей клади океана,

Быть может, в наш девятый вал

Нас бросил в путь в чужие страны

Страны любимой бурный шквал.

И снова в чуждые дороги…

Господняя ведет рука,

И так же мысли наши строги,

И та же горесть, и тоска

По тем покинутым долинам,

Куда для нас возврата нет,

*Ольга Алексеевна Скопиченко (25 мая 1908, Сызрань — 12 мая 1997, Сан-Франциско) — русская поэтесса и прозаик.

По нашим городам любимым,

Оставленным десятки лет.

Мы терпеливо выносили

Судьбу скитальческих невзгод.

С молитвой о своей России

Мы мерили за годом год.

И в наше новое скитанье

Мы взяли что могли сберечь:

Терпенье наше, наши знанья

И русскую родную речь.

И песни, звучные, как реки

В родных степях моей страны,

Что в душу вложены навеки

И чем в изгнаньи мы сильны.

И снова в книге Божьей звездной,

О нас написана строка.

Мы снова ночью темной, грозной,

Следим за светом маяка.

«На пути на Тубабао». 1949 г.

В беседе по телефону Кира Дмитриевна читала мне это стихотворение на память и обещала выслать текст. Горечь от потери Родины, душевная тоска, сердечная боль, — всё читается в его пронзительных строках.

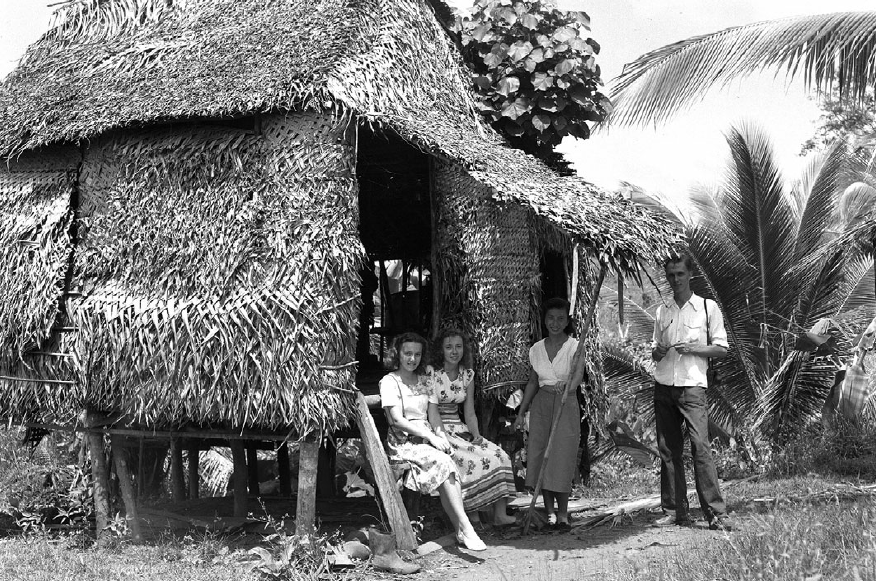

А вот и снимки, что выслал нам А.Л. Изосимов. С фотографий глядят улыбающиеся лица в окружении пальм на фоне тростникового забора. На других фото – молодые люди, казалось бы, беззаботно разлеглись на пляже. И среди них наша соотечественница из Усть-Каменогорска Муза Кроткова, её дочь Кира и поэтесса Ольга Скопиченко.

На самом же деле, за беспечными улыбками, у многих русских в душах великая депрессия от неизвестности впереди. Куда только не забрасывала судьба наших соотечественников! И вот теперь новые испытания: полуобитаемый «остров спасения» в Тихом океане!

На острове спасения…

Остров Тубабао, Филиппины… Мне думалось, я обойду эту тему! Нет, не могу молчать… Об этом надо не просто говорить, надо кричать! Чтобы не повторилась трагическая история! Малоизвестные страницы горестной беженской эпопеи для многих изгнанников, в том числе и наших земляков, значат очень много. Остров среди пальм в тропическом лесу – самый маленький отдаленный остров Филиппин в Тихом океане. Сюда, на перевалочный пункт, в 1949 году русских беженцев выбросило судьбой, когда к власти в Китае пришли коммунисты. «Мы слышали, что с севера на Шанхай надвигаются китайские коммунисты, и в Харбине, куда они пришли, увезли в неизвестном направлении многих русских», – вспоминает К.Д. Татаринова. События разворачивались молниеносно, изгнанники были поставлены перед сложным выбором: возвращаться из Китая на Родину, куда выдавались паспорта, но где всю жизнь пришлось бы оправдываться за свой отъезд в эмиграцию или же закончить жизнь в ГУЛАГе, как это случилось со многими вернувшимися. Или же просить убежище в других странах. Так или иначе, нужно было срочно покидать охваченный гражданской войной Китай. Остаться – верная смерть, поскольку китайские коммунисты очень жестоко расправлялись с идеологическими противниками.

Горестные беженские судьбы… Вновь страх и неуверенность в завтрашнем дне! Как же по-современному звучат слова О. Скопиченко: «…вот медленно, но верно волна помешательства распространилась по всему шару земному. Телеграммы… сообщения… информация… угрозы… предупреждения и война, бесконечная война везде, во всех уголках земли. Ужас, смятение и страх в душе обычных, простых людей, которые живут сегодняшним днем, планы, расчеты, приказы у тех, кто правит миром… Калейдоскопически быстрое нарастание событий, событий такой огромной важности, что маленькая человеческая жизнь теряется, раздавленная тяжестью тяжелого колеса истории и смехотворными кажутся страницы о давно прошедших и вписанных в книги войнах. Таков сегодняшний день…»

Наши земляки выбрали второй путь. Главные хлопоты по спасению беженцев русской общины Шанхая, где жили и наши соотечественники, взял на себя «спаситель дальневосточной эмиграции», – так называли Григория Кирилловича Бологова*, который создал Ассоциацию русских эмигрантов. Он первым забил тревогу, обращаясь ко многим странам, взывая о помощи в предоставлении убежища. Он писал и в Международную организацию помощи беженцам при ООН, прося защиты и предлагая принять русских хоть маленькими группами. «Все сочувствовали нашему положению, но в помощи отказывали. И единственной страной, согласившейся предоставить временное убежище русским беженцам, оказались Филиппины. «Была надежда, что другие страны разберут нас. Шесть тысяч русских двинулись из Шанхая на Филиппины», – рассказывала Кира Дмитриевна.

И снова дорога в никуда. Покинув насиженное, обустроенное место в Китае, растерянные, в смятении, русские беженцы вынуждены были искать спасение в тропиках… Вместо четырёх обещанных месяцев, тропический остров стал для них настоящим домом на целых два года.

*Г.К. Бологов (1894-1976, Сан-Франциско) – Руководитель белой борьбы в районе Никольска-Уссурийского после 1922. Войсковой старшина. В эмиграции в Шанхае; на 1929 г. – председатель Казачьего союза в Шанхае, член Дальневосточного казачьего союза, атаман Енисейского казачьего войска; с 1927 в Шанхайском Русском полку, 1929–1949 председатель Казачьего союза в Шанхае. После 1949 — организатор эвакуации на о. Тубабао, затем в Сан-Франциско (США), руководитель Общеказачьего союза.

Пароход мчит людей в неизвестность … Что-то впереди? Судно бросает на высоких волнах. Кира Дмитриевна рассказывала, как однажды корабль шел креном и зачерпнул бортом воду и было страшно. А в душах тоска и тревога: как-то их встретит остров с туземным названием, что звучит будто колокольный набат – ТУ-БА-БА-О?

Перед глазами девочки всплывает прошлое: гимназия, дом в приютившем их Шанхае, – там Кира родилась и прошло её детство. России она не видела, и Китай был для неё – РО-ДИ-НА!

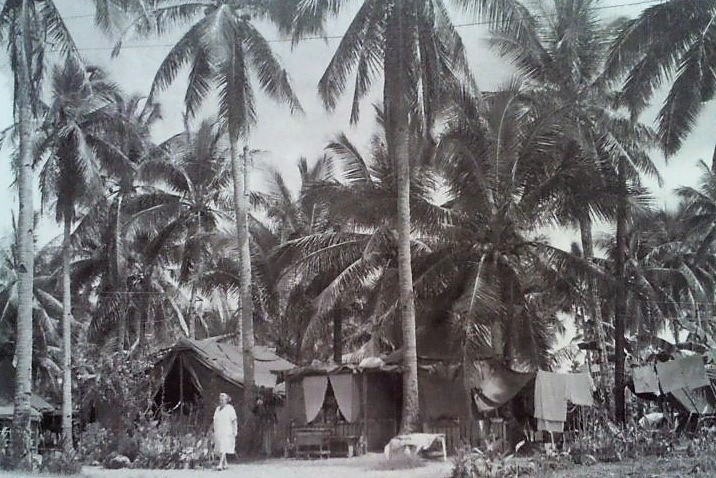

9. На острове Тубабао

Вдали как мираж, в окружении ультрамариновых вод океана, показался зелёный туземный остров, коралловый берег… Высятся стройные пальмы с длинными и причудливыми листьями на кронах. Ослепительное солнце и белая пена, набегающая на берег… Джунгли!.. Шутка ли? Люди замерли в ожидании. Простите, дорогие читатели за эмоциональное повествование… Будто я вместе с пюной Кирой и её родителями подплываю к острову, пугающему неизвестностью.

Вот и палаточный городок, что имел жалкий вид: брезент, местами в дырах, висел на палаточных кольях – однако, хоть какое-то жильё! Нужно было заново налаживать быт… Тревожно на душе… Как обосноваться в чуждом мире, в котором они никогда не будут своими?

Обладая недюжинными организаторскими способностями, И.К. Бологов организовал достойное житьё почти шести тысячам беженцев, заблаговременно отправив на филиппинский остров для обустройства их жизни 50 молодых людей. На сборы было дано всего лишь 2 дня, с собой багаж в чуть более 20 килограммов! Лагерь пришлось создавать буквально с нуля. Американская база, что размещалась там в 1940-е годы, и на которую уповали организаторы, была полностью разрушена. «Мы попали в жуткие условия, – вспоминает Кира. – Жили в палатках, не было электричества и водопровода, и первые месяцы не было свежей пищи. На этом острове была американская военная база, которую оставили после войны. Нас кормили из банок, брошенных американцами и лежавших под тропическим солнцем. Содержимое банок, на которое было страшно смотреть, бросалось в баки с кипящей водой, и это варево давали нам. Многие заболевали, в том числе мой отец». Один раз в день власти Филиппин организовали беженцам выдачу воды и хлеба.

10. Хижина-на-Тубабао (1)

Трудно было привыкать и к непредсказуемому тропическому климату. Нещадно палило солнце, отнимала силы изнуряющая жара. А то вдруг на латаные-перелатанные палатки внезапно небеса обрушивали потоки воды. На крошечном острове в Тихом океане свирепствовали ураганы и была опасность не уберечь остатки нажитого: потерять убогие жилища, не суметь отстоять последние крохи имущества, среди которого, пожалуй, самое ценное – фотографии. Одному неожиданно обрушившемуся тайфуну Ольга Скопиченко (Коновалова) – «поэтический голос Тубабао», палатка которой стояла по соседству с семейством Кротковых – посвятила следующие строки:

ТАЙФУН

Океан клокотал и ворчал. Поднималась пучина морская

На борьбу с небесами, и рваные тучи неслись

Бурным вихрем по небу. И водную ширь поднимая,

Страшный желтый буран уносился в свинцовую высь.

Как преддверие… первые, черные, рваные тучи

Надвигались откуда-то с юга на звездную высь,

Пальмы чуть трепетали в предчувствии гроз неминучих,

Джунгли будто бы крепче, грознее, теснее сплелись.

Налетел. Поднял бурное море на остров с размаху,

Бросил хлесткие, злые, колючие струи дождя.

Кроны пальм, как огромные метлы, мотались со страху.

Ветер рвал и крутил, никого, ничего не щадя.

После многодневных ливней лагерники вытаскивали наружу отсыревшее за дождливый сезон пожитки, которые от постоянной сырости нередко приходили в негодность. Постоянную угрозу представляли массы обитавших на острове змей, что заползали в палатки, многоножек-сколопендр, скорпионов. Подходили близко большие ящеры в броне и без, палатки кишели ящерицами, досаждали москиты.

Приходила благотворительная помощь из Америки, правда, иногда очень низкого качества. Но надо знать русских! И в этих сложных условиях изгнанники смогли воссоздать свой мир. Скоро на Тубабао появились церковь, больница, школа. В центре лагеря обустроили большую площадь, которую назвали Красной, где устраивали концерты, танцы под оркестр – среди беженцев было много музыкантов, демонстрировались фильмы, выпускали газету и журнал. На Красной площади собирались казачьи «сходы», проводили собрания «монархисты» и другие общественные организации. На острове играли свадьбы, рождались дети… На праздники тубабаовцев посещал епископ Иоанн Шанхайский, который привозил помощь и поддерживал соотечественников. Местный священник Филарет крестил, венчал и… хоронил.

Конечно же морально было нелегко, порой казалось, что об островитянах забыли, бросили: шло время, обещали пребывание в лагере четыре месяца, но прошёл год, пошёл второй, а впереди неизвестность.

Очень многое для облегчения участи беженцев и расселения их с острова по разным странам, сделал Владыко Иоанн*. В своём обращении к президентам разных стран, к Международной Беженской Организации Женевы и т.д. он ходатайствовал об облегчении участи островитян, оказавшихся фактически пленниками на острове: «Жизнь там становится невыносимой. Тяжелый сезон тайфунов наступил, а палатки, в которых приходится людям жить, пришли в разрушение. Жилищные условия Лагеря могут быть оценены недавним фактом

*Владыка Иоанн – основатель в Вашингтоне прихода Русской православной церкви за границей, известный ныне как Собор Святого Иоанна Предтечи. Участвовал в составлении «Обращения русских иерархов к правительствам мира».

крушения барака, предназначенного служить убежищем на случай тайфуна, и произошло это в солнечный день… Около 80% переболело от перенесенных тропических болезней, силы их истощаются. Внезапный тайфун может уничтожить все постройки Лагеря и причинить неисчислимые бедствия его обитателям… Если они погибнут жертвой небрежности ИРО и равнодушия Мира, ответственность должна пасть на виновников этого события, которое заслуживает наименования преступления против Бога и людей…»

Беженцы жили с тревожными мыслями о завтрашнем дне: дадут ли визу, когда и куда? В конце 1949 года из Австралии приехала комиссия, которая выбрала трудоспособных людей для переезда. Отец Киры Дмитриевны Кротковой подписал контракт, по которому он соглашался на любые работы на пятом континенте. Австралия стала последним пристанищем наших соотечественников. В одном из интервью Кира Дмитриевна говорила: «Для тех, кто покинул Россию, исход продолжался всю жизнь. Мы остались без родины, наши корни были жестоко обрублены. Но мы всегда считали себя русскими. А мой отец до последних дней говорил: «Я всю жизнь верил, и эта вера не давала угаснуть надежде на новое возрождение великой России»».

И снова океан пленительный и грозный

И снова бег к неведомым путям

И мы пытаемся вновь угадать по звездам,

Что в жизни выпадет на долю нам.

Мы безгранично, без конца устали —

Мы в бездорожьи юность провели

И младшие из нас лишь в книгах прочитали

Историю своей родной земли.

Последние года—страницы Робинзона.

Зеленый остров…южные моря…

Где вечером, над глубиной бездонной,

Горела заревом вечерняя заря.

О. Скопиченко.

Рассказывают, что, когда островитяне разъехались, на острове разразился страшный тайфун «Ами». Он просто смыл в океан то, что осталось от лагеря. И если бы на острове в тот момент находились люди, они могли бы погибнуть. Об этом писала 1 января 1952 года сан-францисская газета «Русская жизнь», в которой работала Таисия Анатольевна Баженова. Знала ли она, что на острове жила её двоюродная сестра с семьёй Муза Кочешева?

У Родины нашей попросим немного!

За наши страданья, за горе, за страх…

Попросим смиренные, именем Бога,

Земли для могилы в родимых полях.

О. Скопиченко.

Ольга Михайловна Тарлыкова – сотрудник отдела научно-исследовательского обеспечения современной истории

Really enjoyed this! Your writing style is so engaging.

This gave me a lot to think about—thank you for sharing your thoughts!

Clear, concise, and super helpful. Great job!»

Always a pleasure reading your blog. Keep the great content coming!

Thanks for the great read! Very informative and well-written.

Really helpful content — I learned a lot from this!

Great post! I really enjoyed reading this. Your insights were clear and helpful — thanks for sharing!

Really helpful content – thanks for putting this together!

This was a great read! I learned something new today.

Loved your perspective on this topic. Keep it up!

Thanks for the valuable insights. Looking forward to your next post!

Interesting points! You explained it in a very clear way.

Such a well-written piece. It kept me engaged from start to finish.

Great post! I really enjoyed the insights you shared. Looking forward to reading more from you!

Loved this! Super helpful and easy to follow. Thanks for sharing!

Awesome content as always. Keep up the great work!

Thanks for the valuable information. It really helped me understand the topic better.

Interesting read! Do you have any tips for beginners on this?

Well-written and informative. I appreciate the depth of your analysis.

Very informative post, thank you for sharing!

Such a useful guide. Bookmarking this for later!

Great perspective. I hadn’t thought about it that way!

Thanks for breaking this down so simply!

Your content never disappoints. Keep it up!

Short but packed with value. Love it!

Can’t wait to read more posts like this. Subscribed!

Great post! I really enjoyed reading this and learned a lot. Thanks for sharing!

This is exactly what I was looking for—thanks for the helpful tips!

Phim sex clip sex Việt Nam

Very well written. Looking forward to more posts like this!

Interesting perspective! It gave me a new way of thinking about this topic.

Thanks for the valuable information. It was easy to understand and super useful.

I love how you explained this so clearly. Subscribed for more!

This post really resonated with me. Appreciate your honesty and insights.

Gültepe su kaçak tespiti Her su kaçağı aynı tehlikeyi taşımaz. https://www.mezaryapimiankara.com/author/kacak/

Kartal su kaçak tespiti Feneryolu su kaçağı tespiti: Feneryolu’nda su kaçağı tespiti için güvenilir hizmet. http://todopescagalicia.es/?p=22142

Levent su kaçağı tespiti Profesyonel yaklaşım, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlar. http://ruffeodrive.com/uskudar-tesisatci-petek-temizleme/

Great post! I really enjoyed reading this.

Very informative, thanks for sharing!

Kağıthane kaçak su bulma Hızlı ve Güvenilir Hizmet: Ekip tesisat, su kaçağı sorunumuza birkaç saat içinde çözüm buldu. https://masterglish.com/author/kacak/

Florya su kaçak tespiti Beyoğlu’ndaki evimdeki su kaçağını bulmaları çok zor oldu ama cihazları çok etkiliydi. http://bird-dresden.de/2012/10/18/ueskuedar-su-kacak-tespiti/

I never thought about it that way—thanks for the insight!

This was exactly what I was looking for!

Well written and easy to understand. Keep it up!

Phim sex clip sex Việt Nam

I appreciate the detailed explanation, it helped a lot.

Phim sex clip sex Việt Nam

Çanta su kaçak tespiti Su lekeleri, potansiyel bir kaçağın ilk görünür işaretidir. https://nonprofitmissouri.org/author/kacak/

su kaçak tespit robotu Termal kamera ile kaçak tespiti yaptılar, çok pratik bir yöntem. https://rossaofficial.com/?p=3808

Göztepe su kaçağı tespiti Kibar ve Bilgilendirici: Ekip çok kibar ve bilgilendiriciydi. İşlem sırasında tüm aşamaları anlattılar. https://biswabanglanews.com/2012/10/18/uskudar-tesisatci-tikali-lavabo-acma/

Interesting perspective—thanks for making me think.

This is so helpful. Looking forward to your next post!

Awesome content as always!

Thanks for breaking this down so clearly.

Great post! I really enjoyed your perspective on this topic.

магазин аккаунтов купить аккаунт

безопасная сделка аккаунтов продать аккаунт

купить аккаунт с прокачкой услуги по продаже аккаунтов

площадка для продажи аккаунтов аккаунты с балансом

Account Market https://buyverifiedaccounts001.com

Account Trading Service Sell accounts

Find Accounts for Sale Account Catalog

Account Buying Service Ready-Made Accounts for Sale

Gaming account marketplace Account Trading Platform

Account Exchange Service Account trading platform

Ready-Made Accounts for Sale Verified Accounts for Sale

Buy accounts Website for Selling Accounts

Website for Selling Accounts Account Selling Service

Buy and Sell Accounts Account exchange

database of accounts for sale buy pre-made account

sell pre-made account buy pre-made account

online account store socialaccountssale.com

buy and sell accounts find accounts for sale

accounts for sale website for buying accounts

account trading platform accounts marketplace

accounts marketplace account exchange service

accounts for sale sell pre-made account

account buying platform account trading

account trading platform marketplace for ready-made accounts

purchase ready-made accounts account trading platform

account market secure account purchasing platform

account purchase account marketplace

account marketplace account trading platform

website for selling accounts accounts for sale

website for selling accounts buy account

secure account sales sell accounts

website for buying accounts sell account

account purchase social media account marketplace

account market ready-made accounts for sale

account market account catalog

account purchase profitable account sales

buy account sell pre-made account

account trading platform account market

buy accounts verified accounts for sale

account market buy account

account purchase purchase ready-made accounts

accounts market purchase ready-made accounts

website for selling accounts https://accounts-offer.org

secure account sales accounts-marketplace.xyz

buy pre-made account account marketplace

find accounts for sale https://social-accounts-marketplaces.live/

accounts marketplace https://accounts-marketplace.live/

online account store https://social-accounts-marketplace.xyz

verified accounts for sale buy accounts

account marketplace https://buy-accounts-shop.pro/

account buying service https://buy-accounts.live

sell account https://social-accounts-marketplace.live

secure account purchasing platform accounts marketplace

find accounts for sale https://accounts-marketplace-best.pro

магазин аккаунтов https://akkaunty-na-prodazhu.pro/

покупка аккаунтов rynok-akkauntov.top

купить аккаунт https://kupit-akkaunt.xyz/

магазин аккаунтов akkaunt-magazin.online

площадка для продажи аккаунтов https://akkaunty-market.live

площадка для продажи аккаунтов https://kupit-akkaunty-market.xyz/

купить аккаунт https://akkaunty-optom.live/

покупка аккаунтов https://online-akkaunty-magazin.xyz/

покупка аккаунтов магазины аккаунтов

купить аккаунт https://kupit-akkaunt.online

buy facebook old accounts https://buy-adsaccounts.work

buy a facebook ad account buy facebook account

fb accounts for sale buy facebook profile

buying facebook ad account buy aged facebook ads accounts

buy facebook profile ad-account-buy.top

buy facebook advertising accounts buy aged fb account

buying fb accounts https://ad-account-for-sale.top/

buy account facebook ads https://buy-ad-account.click

buy facebook ad account https://ad-accounts-for-sale.work

buy old google ads account https://buy-ads-account.top

buy google ad account https://buy-ads-accounts.click

buy fb account facebook account sale

google ads account for sale https://ads-account-for-sale.top

google ads account buy https://ads-account-buy.work

buy google adwords accounts google ads account buy

google ads account buy buy adwords account

buy account google ads buy verified google ads accounts

buy google ads verified account https://sell-ads-account.click

buy account google ads https://ads-agency-account-buy.click

buy verified bm buy-business-manager.org

old google ads account for sale https://buy-verified-ads-account.work

buy verified facebook buy-bm-account.org

verified facebook business manager for sale https://buy-business-manager-acc.org/

verified business manager for sale https://buy-verified-business-manager-account.org

facebook business manager buy https://buy-verified-business-manager.org

buy facebook business managers https://business-manager-for-sale.org

buy facebook business account https://buy-business-manager-verified.org

facebook business account for sale https://buy-bm.org

verified bm for sale https://verified-business-manager-for-sale.org/

facebook verified business manager for sale https://buy-business-manager-accounts.org/

buy tiktok ads buy tiktok ads

buy tiktok ads account https://tiktok-ads-account-buy.org

buy tiktok ads account https://tiktok-ads-account-for-sale.org

tiktok ad accounts https://tiktok-agency-account-for-sale.org

tiktok ads account for sale tiktok agency account for sale

tiktok ad accounts https://buy-tiktok-ads-accounts.org

tiktok agency account for sale https://tiktok-ads-agency-account.org

tiktok ads account for sale https://buy-tiktok-business-account.org

tiktok ads agency account https://buy-tiktok-ads.org

facebook ad account buy sell pre-made account accounts for sale

buy facebook ad accounts website for selling accounts account market

https://t.me/s/TgGo1WIN/21

Официальный Telegram канал 1win Casinо. Казинo и ставки от 1вин. Фриспины, актуальное зеркало официального сайта 1 win. Регистрируйся в ван вин, соверши вход в один вин, получай бонус используя промокод и начните играть на реальные деньги.

https://t.me/s/Official_1win_kanal/3201

Официальный Telegram канал 1win Casinо. Казинo и ставки от 1вин. Фриспины, актуальное зеркало официального сайта 1 win. Регистрируйся в ван вин, соверши вход в один вин, получай бонус используя промокод и начните играть на реальные деньги.

https://t.me/s/Official_1win_kanal/1371

Официальный Telegram канал 1win Casinо. Казинo и ставки от 1вин. Фриспины, актуальное зеркало официального сайта 1 win. Регистрируйся в ван вин, соверши вход в один вин, получай бонус используя промокод и начните играть на реальные деньги.

https://t.me/s/Official_1win_kanal/191